Ha sido un fin de semana raro: con muy buenos amigos (¡menos mal!), ligeramente alcohólico (un poco más que ligeramente, si he de ser sincera), entre "Los Abrazos Rotos" y bocatas en el Cervino.

Y, como el resto de la semana he estado rondando otros asuntos (literarios y no), hoy tenía que poner en práctica las líneas que habíamos trabajado en mi taller de escritura. Esta semana se trataba de elegir diez palabras del diccionario a partir de otras diez seleccionadas de un texto que nos dieron en clase y, a partir de ahí, escribir un relato. Esto es lo que ha salido. Ya os diré qué opina la profe.... Mientras tanto, espero vuestras críticas.

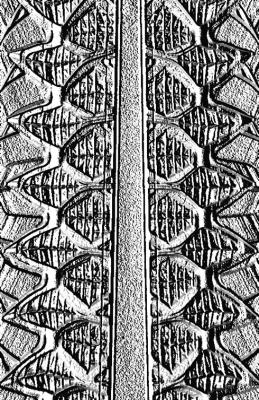

"No dejo de recordaros". Cada vez que su mente volvía sobre aquella frase la sensación que lo invadía era tan fuerte como la primera vez: un cosido en el estómago, un encogerse el corazón, un sudor frío en las manos, un sonrojear las mejillas, un huraco en el alma. Las cuatro palabras volvían a su memoria mientras pulía con el buril un labio que se resistía a adoptar su forma definitiva y trataba de evitar la escabechina que provocaría en ese rostro celestial un perfil mal trazado o un hoyuelo ubicado en el sitio equivocado, transformando sustancialmente el rostro de aquella Virgen en el de una vulgar buscona. Y todo el respeto que su trabajo como maestro imaginero había atraído en la comarca, se esfumaría con la misma rapidez con la que él había quedado prendado de aquella estúpida modelo que ahora vagaba por las calles de Constanza atrayendo hasta su cama lo peor de la escoria que poblaba las inmediaciones del puerto.

Mientras aplicaba su mano sobre la escultura estudiando los trazos que ya habían sido esbozados, recordaba la última vez que la había visto, sentada en aquella esquina cercana a la Catedral, con el sombrerillo en la mano aguardando las dádivas de los parroquianos que acudían a la misa del domingo.

El maestro, que trabajaba en un nuevo paso procesional y había estado en el muelle buscando modelos para el Evangelista, un hombre barbudo y curtido por el mar preferentemente, volvía hacia su estudio cuando la mujer llamó su atención.

- - Maestro, maestro, una limosna, os lo ruego. Llevo tres días sin comer.

Como el maestro no atendía sus requerimientos, la mujer insistió:

- - Maestro, maestro, dadme de comer. Seré buena con vos. Puedo calentar vuestra cama un rato si lo deseáis. No dejo de recordaros.

El maestro, aturdido, volvió su cabeza hacia la buscona. El ojo, acostumbrado a desvelar líneas ocultas bajo capas de escayola, tardó un tiempo en descubrir la belleza que escondían estratos de suciedad y codicia. Pero cuando lo hizo, su corazón quedó una vez más atrapado, como el cepote sujeto al arco del guardamonte. Con la dureza del acero. Con la tenacidad del hierro. Sin embargo sus pasos, desobedientes, contravinieron al corazón continuando su camino. Una senda que había emprendido meses atrás cuando descubrió que las palabras de amor que surgían de aquella boca sensual y cálida como un melocotón maduro eran tan vanas y falsas como lo eran las joyas que adornaban su cuello.

Y el maestro empuñaba ahora el buril dibujando una sonrisa tan triste que hacía de la Virgen una mujer destrozada por el dolor, desbordada por la tristeza, herida de muerte, tan desolada que inducía a la compasión. La misma que el imaginero trataba de aplicar a sí mismo ante el amor que le hería y del que era incapaz de escapar.